Dalam dua dekade terakhir, dunia telah berubah lebih cepat dari sebelumnya. Teknologi digital telah menjadi denyut utama peradaban modern—mengatur cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan berpikir. Namun di balik kemajuan luar biasa itu, muncul fenomena paradoksal: manusia justru merasa semakin lelah, cemas, dan kehilangan fokus. Masyarakat kini hidup dalam pusaran informasi tanpa henti, di mana perhatian menjadi komoditas dan waktu menjadi barang langka.

Baca juga : RIVALITAS EVERTON API ABADI KOTA LIVERPOOL

Baca juga : Five Minutes Pop Rock Legendaris asal Bandung

Baca juga : Liverpool FC Api Rivalitas Tak Pernah Padam

Baca juga : Hj. Lilis Nuryani Fuad Bupati Kebumen

Baca juga : Misteri kebumen history budaya mistis

Baca juga : Jejak Peradaban SEJARAH kebumen

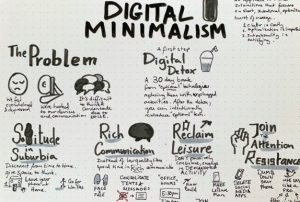

Di tengah kondisi inilah, minimalisme digital muncul bukan sekadar sebagai gaya hidup, melainkan sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap dominasi teknologi yang berlebihan. Gerakan ini mengajak manusia untuk lebih sadar dalam menggunakan perangkat digital, menyaring informasi, dan memulihkan kembali keseimbangan antara dunia virtual dan realitas manusiawi.

Minimalisme digital bukan gerakan anti-teknologi, melainkan sebuah seruan untuk menata ulang relasi antara manusia dan teknologi agar lebih sehat, produktif, dan bermakna.

1. Akar Filosofis Minimalisme: Dari Seni ke Gaya Hidup

Secara historis, istilah minimalisme pertama kali dikenal dalam dunia seni rupa dan arsitektur pada pertengahan abad ke-20. Gerakan ini menekankan kesederhanaan bentuk dan penekanan pada esensi, menolak ornamen berlebihan yang dianggap mengaburkan makna. Dalam konteks hidup, filosofi ini kemudian diterjemahkan menjadi prinsip “less is more” — bahwa keberlimpahan bukanlah ukuran kesejahteraan, dan kesederhanaan justru membawa kejernihan batin.

Ketika memasuki abad ke-21, prinsip tersebut menemukan relevansinya kembali dalam ranah digital. Jika dalam seni minimalisme menolak visual yang kompleks, maka dalam konteks digital, ia menolak kebisingan informasi dan konsumsi konten yang berlebihan. Dalam dunia di mana setiap detik melahirkan jutaan unggahan baru, minimalisme digital berfungsi sebagai penyeimbang yang mengingatkan manusia untuk kembali kepada makna, bukan sekadar data.

2. Era Digital dan Fenomena “Overload”

Menurut laporan DataReportal (2024), rata-rata pengguna internet di dunia menghabiskan 6 jam 37 menit per hari di depan layar digital. Sementara penelitian dari Pew Research Center (2023) menunjukkan bahwa 71% pengguna media sosial merasa “kewalahan” oleh arus informasi yang mereka terima setiap hari. Fenomena ini dikenal dengan istilah information overload — keadaan ketika jumlah informasi yang diterima manusia melampaui kapasitas kognitif untuk memprosesnya.

Kelebihan informasi membawa dampak psikologis yang signifikan. Studi yang dilakukan oleh University of California (Irvine) menemukan bahwa rata-rata pekerja di era digital terganggu setiap 3 menit 5 detik oleh notifikasi atau pesan. Setiap kali perhatian terpecah, dibutuhkan rata-rata 23 menit untuk kembali fokus. Hal ini menjelaskan mengapa produktivitas modern sering kali terhambat bukan oleh kekurangan waktu, melainkan oleh terpecahnya perhatian.

Selain itu, digital fatigue atau kelelahan digital telah menjadi isu kesehatan mental baru. Laporan World Health Organization (WHO, 2023) menyebutkan peningkatan 25% kasus gangguan kecemasan dan depresi akibat paparan digital berlebihan selama lima tahun terakhir. Notifikasi yang terus-menerus menstimulasi sistem dopamin di otak, menciptakan siklus kecanduan serupa dengan efek judi daring.

3. Ekonomi Perhatian dan Budaya Konsumsi Digital

Minimalisme digital tidak bisa dipahami tanpa mengulas konteks ekonomi yang melatarinya. Saat ini, sebagian besar perusahaan teknologi raksasa—seperti Meta, Google, dan TikTok—tidak menjual produk fisik kepada pengguna, melainkan menjual perhatian. Inilah yang disebut sebagai ekonomi perhatian (attention economy).

Model bisnis platform digital bergantung pada durasi interaksi pengguna. Semakin lama seseorang berada di aplikasi, semakin banyak data perilaku yang dapat dikumpulkan untuk dijual kepada pengiklan. Algoritma dirancang untuk memaksimalkan keterikatan emosional, dengan konten yang dipersonalisasi untuk menjaga pengguna agar terus scrolling.

Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Herbert A. Simon pada tahun 1971 yang menulis bahwa, “Dalam dunia yang kaya informasi, kelimpahan informasi berarti kemiskinan perhatian.” Kini, prediksi Simon menjadi kenyataan. Perhatian manusia menjadi sumber daya langka yang paling diperebutkan.

Dalam konteks ini, minimalisme digital adalah bentuk “perlawanan pasif” terhadap ekonomi yang mengeksploitasi perhatian. Ia mengajarkan individu untuk merebut kembali otonomi mereka: menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana mereka ingin berpartisipasi dalam arus digital.

4. Dampak Psikologis: Ketika Notifikasi Mengatur Emosi

Setiap kali notifikasi muncul, otak manusia mengalami lonjakan dopamin kecil—hormon yang berperan dalam perasaan senang dan penghargaan. Fenomena ini mirip dengan perilaku kompulsif yang ditemukan dalam perjudian. Riset dari Harvard Medical School (2022) menunjukkan bahwa reaksi kimiawi ini menciptakan feedback loop yang membuat seseorang terus memeriksa ponsel tanpa sadar.

Selain menciptakan kecanduan, kelebihan digital juga memicu fear of missing out (FOMO), yaitu kecemasan akan tertinggal dari informasi atau tren sosial. Survei yang dilakukan oleh Deloitte (2023) menyebutkan bahwa 56% pengguna media sosial usia 18–30 tahun mengalami perasaan cemas ketika tidak aktif secara daring selama lebih dari 24 jam.

FOMO berkontribusi terhadap gangguan tidur, kelelahan emosional, dan rendahnya kepuasan hidup. Minimalisme digital, dalam konteks ini, berfungsi sebagai terapi perilaku—mengembalikan manusia pada keseimbangan dan kesadaran diri.

5. Transformasi Sosial: Koneksi Semu di Dunia Virtual

Ironisnya, dunia digital yang diciptakan untuk memperkuat koneksi sosial justru menimbulkan keterasingan baru. Menurut survei Cigna Loneliness Index (2023), lebih dari 60% generasi milenial dan Gen Z melaporkan merasa kesepian meskipun aktif di media sosial. Koneksi daring sering kali bersifat permukaan, didominasi citra dan validasi, bukan kedekatan emosional yang autentik.

Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sosiolog Sherry Turkle sebagai “alone together” — sendirian di tengah keramaian digital. Manusia merasa terhubung secara teknis, tetapi terputus secara emosional.

Minimalisme digital mendorong pergeseran nilai sosial: dari quantity of connection menuju quality of relationship. Praktik seperti membatasi waktu layar, menghapus aplikasi yang tidak esensial, atau menjadwalkan digital detox menjadi sarana untuk menghidupkan kembali interaksi manusia yang lebih jujur dan hadir secara penuh.

6. Dimensi Ekonomi: Konsumerisme Digital dan Krisis Makna

Di balik kelelahan informasi, tersembunyi juga aspek ekonomi yang lebih luas. Dunia digital telah menciptakan bentuk baru dari konsumerisme — bukan lagi konsumsi barang, melainkan konsumsi pengalaman virtual. Aplikasi belanja daring, media sosial, dan konten hiburan menciptakan siklus instant gratification (kepuasan instan) yang mendorong perilaku impulsif.

Menurut laporan Statista (2024), rata-rata pengguna e-commerce di Asia Tenggara melakukan 21 transaksi daring per tahun, meningkat 68% sejak pandemi. Konsumsi digital ini bukan hanya soal kebutuhan, tetapi juga pencarian identitas: siapa kita ditentukan oleh apa yang kita bagikan, beli, dan sukai secara daring.

Minimalisme digital hadir sebagai kritik terhadap pola konsumsi tanpa kesadaran ini. Ia menolak logika kapitalisme digital yang mengukur nilai diri berdasarkan interaksi dan eksposur daring. Dalam praktiknya, gerakan ini menumbuhkan ekonomi alternatif berbasis kesadaran — seperti slow living, sustainable design, dan gerakan digital detox retreats yang kini tumbuh di berbagai kota besar dunia.

7. Aspek Budaya: Dari “Always Online” ke “Mindful Connection”

Budaya digital modern memuja kecepatan dan konektivitas tanpa batas. Slogan-slogan seperti “always on”, “24/7 availability”, dan “real-time engagement” menggambarkan etos produktivitas ekstrem. Dalam konteks budaya kerja, batas antara waktu pribadi dan profesional menjadi kabur.

Namun, sejak pandemi COVID-19, terjadi pergeseran budaya besar. Banyak orang mulai mempertanyakan nilai dari kehidupan yang terlalu terhubung. Gerakan “digital sabbath” atau “screen-free Sunday” menjadi populer di kalangan profesional muda di Eropa dan Amerika Utara. Fenomena ini mencerminkan perubahan paradigma dari koneksi terus-menerus menuju koneksi yang lebih sadar (mindful connection).

Budaya minimalisme digital juga memengaruhi cara manusia menilai prestasi. Jika dulu keberhasilan diukur dari eksposur daring dan jumlah pengikut, kini semakin banyak orang menilai pencapaian dari kualitas hidup, keseimbangan mental, dan kebebasan waktu.

8. Praktik Minimalisme Digital: Dari Individu hingga Komunitas

Implementasi minimalisme digital dapat dilakukan melalui langkah-langkah konkret berikut:

-

Audit Digital Pribadi – Meninjau seluruh aplikasi, akun, dan langganan untuk menilai mana yang benar-benar diperlukan.

-

Batasi Notifikasi – Hanya aktifkan pemberitahuan yang relevan dengan pekerjaan atau hubungan penting.

-

Atur Waktu Layar – Gunakan fitur screen time untuk mengontrol penggunaan harian.

-

Lakukan Digital Detox – Tentukan hari atau jam tertentu tanpa perangkat digital.

-

Ruang Digital Bersih – Terapkan prinsip “inbox zero”, simpan dokumen secara teratur, dan hindari tumpukan data tak berguna.

-

Bangun Rutinitas Offline – Membaca buku fisik, berjalan kaki, berkebun, atau meditasi untuk mengembalikan keseimbangan kognitif.

Selain di tingkat individu, beberapa komunitas dan perusahaan mulai mengadopsi nilai-nilai minimalisme digital. Misalnya, perusahaan teknologi di Jepang menerapkan kebijakan “no-email Friday” untuk mendorong komunikasi tatap muka. Di Finlandia, sekolah-sekolah mulai mengajarkan digital well-being sebagai bagian dari kurikulum nasional.

9. Tantangan Implementasi: Antara Kesadaran dan Ketergantungan Sistemik

Meskipun gagasan minimalisme digital terdengar ideal, penerapannya menghadapi tantangan struktural. Ekonomi global kini sepenuhnya bergantung pada infrastruktur digital. Banyak pekerjaan, layanan publik, bahkan aktivitas sosial yang hanya dapat diakses secara daring.

Selain itu, algoritma media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Upaya individu untuk “lepas” sering kali berhadapan dengan sistem yang sengaja menimbulkan rasa kehilangan.

Tantangan lain adalah kesenjangan digital. Bagi sebagian masyarakat, teknologi masih merupakan alat penting untuk akses pendidikan dan ekonomi. Karena itu, minimalisme digital tidak boleh dimaknai sebagai penolakan total terhadap teknologi, melainkan pengelolaan cerdas sesuai konteks dan kebutuhan.

10. Menuju Etika Digital yang Baru

Minimalisme digital juga menuntut adanya etika baru dalam penggunaan teknologi. Etika ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga kolektif. Perusahaan teknologi perlu bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan psikologis produknya.

Misalnya, beberapa perusahaan seperti Apple dan Google telah memperkenalkan fitur Screen Time dan Digital Wellbeing sebagai upaya membantu pengguna mengelola waktu layar. Namun langkah-langkah tersebut belum cukup tanpa perubahan paradigma bisnis yang lebih berorientasi pada keberlanjutan manusia, bukan semata keuntungan.

Etika digital masa depan perlu menempatkan kesejahteraan psikologis manusia sebagai pusat. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperluas kapasitas manusia, bukan mempersempit ruang batin mereka.

Minimalisme di era digital adalah perjalanan menuju kesadaran — bukan sekadar pengurangan penggunaan gawai, tetapi upaya merebut kembali otonomi atas waktu, perhatian, dan makna hidup. Dalam dunia yang semakin dikendalikan algoritma, pilihan untuk berhenti sejenak, memilah informasi, dan menghidupkan kembali hubungan manusiawi adalah bentuk kebebasan yang paling sejati.

Kita tidak bisa menghentikan arus digitalisasi, tetapi kita bisa memilih cara untuk berenang di dalamnya. Minimalisme digital memberi kita kompas moral untuk menavigasi lautan informasi tanpa tenggelam.

Sebagaimana dikatakan oleh Cal Newport, pelopor gerakan ini:

“Teknologi terbaik adalah teknologi yang melayani nilai-nilai manusia, bukan yang menciptakan nilai baru yang menguasai manusia.”

Dalam kesadaran itulah, minimalisme digital menemukan relevansinya — sebagai upaya untuk hidup bukan dengan lebih banyak, melainkan dengan lebih baik.